え〜本格的な復帰ですが恐らく来月(4月)の半ばあたりには復帰出来そうです。

母の特養への入所の目安がついた為です。そのあたりを目標にして行きたいと思います。よろしくお願い致します。

ところで、上方落語協会関連のニュースが飛び込んで来ました。桂仁智会長が、新年度から、技量の高い若手噺家を認定する取り組みを新たに始める、というものです。東京の落語界の身分制度である「真打」制度に近い制度の導入を考えていると言うことです。名称に関しては公募で決め、必ずしも「真打」には拘らないようです。

かって桂文枝師の時に導入を考えていましたが、色々な問題があり実現出来ませんでした。果たして今回はどうなるでしょうか?

協会は、所属する噺家246人の内、入門から15年程を対象として実績等を幹部が評価して、認定されれば、定席の天満天神繁昌亭などで1週間程トリを勤める披露興行を実施し、ひいき筋獲得の契機としてもらう。新年度は4〜5人を認定する見通しで、8月からの披露興行を目指すそうです。今現在は「前座」「二ツ目」等の階級を設ける予定はないそうです。まあ前座修業がありませんからね。これは無理でしょう。

youtubeなどでも上方の若手等は「東京のシステムが羨ましい」と言うような意見もありましたしね。東京でも披露の時しかトリを取ったことが無い真打もいますけどね。協会あげて披露してくれることはやはり大きいということでしょうね。

売れていて有名な噺家さん等は、真打制度なんて余り関係無くても売れますけど、それほどでも無い人は、一種の箔付みたいなものが必要なのでしょうね。

上方落語でも大正の終わりごろまでは「真打」制度はあったみたいですが、吉本興行の漫才押しで落語家が場所を追われ、衰退して行き、戦後は絶滅寸前まで行きましたから、そんな状態では身分制度なんで考えられなかったのでしょうね。その意味でも復活させた桂米朝師の存在は大きいですね。

よく、「関西は実力主義だから」と言う人もいますが、その関西発で漫才の{R-1」とかが起こりましたから、箔付けが必要になって来たのでしょうね。私は、それは結局人数が増えて来たという事だと思います。少ない人数なら実力があれば良いですが、大勢居れば実力があっても埋もれてしまいますからね。

果たしてどうなるか、落語ファンとしては、推移を見守りたいと思います。

記事等 https://www.yomiuri.co.jp/culture/dentou/20240317-OYT1T50021/https://www.yomiuri.co.jp/culture/dentou/20240317-OYT1T50021/

母の特養への入所の目安がついた為です。そのあたりを目標にして行きたいと思います。よろしくお願い致します。

ところで、上方落語協会関連のニュースが飛び込んで来ました。桂仁智会長が、新年度から、技量の高い若手噺家を認定する取り組みを新たに始める、というものです。東京の落語界の身分制度である「真打」制度に近い制度の導入を考えていると言うことです。名称に関しては公募で決め、必ずしも「真打」には拘らないようです。

かって桂文枝師の時に導入を考えていましたが、色々な問題があり実現出来ませんでした。果たして今回はどうなるでしょうか?

協会は、所属する噺家246人の内、入門から15年程を対象として実績等を幹部が評価して、認定されれば、定席の天満天神繁昌亭などで1週間程トリを勤める披露興行を実施し、ひいき筋獲得の契機としてもらう。新年度は4〜5人を認定する見通しで、8月からの披露興行を目指すそうです。今現在は「前座」「二ツ目」等の階級を設ける予定はないそうです。まあ前座修業がありませんからね。これは無理でしょう。

youtubeなどでも上方の若手等は「東京のシステムが羨ましい」と言うような意見もありましたしね。東京でも披露の時しかトリを取ったことが無い真打もいますけどね。協会あげて披露してくれることはやはり大きいということでしょうね。

売れていて有名な噺家さん等は、真打制度なんて余り関係無くても売れますけど、それほどでも無い人は、一種の箔付みたいなものが必要なのでしょうね。

上方落語でも大正の終わりごろまでは「真打」制度はあったみたいですが、吉本興行の漫才押しで落語家が場所を追われ、衰退して行き、戦後は絶滅寸前まで行きましたから、そんな状態では身分制度なんで考えられなかったのでしょうね。その意味でも復活させた桂米朝師の存在は大きいですね。

よく、「関西は実力主義だから」と言う人もいますが、その関西発で漫才の{R-1」とかが起こりましたから、箔付けが必要になって来たのでしょうね。私は、それは結局人数が増えて来たという事だと思います。少ない人数なら実力があれば良いですが、大勢居れば実力があっても埋もれてしまいますからね。

果たしてどうなるか、落語ファンとしては、推移を見守りたいと思います。

記事等 https://www.yomiuri.co.jp/culture/dentou/20240317-OYT1T50021/https://www.yomiuri.co.jp/culture/dentou/20240317-OYT1T50021/

toshiさんのリクエストにより、女性落語家について思ってる事や、感じる事を書いてみたいと思いいます。例によって個人的な偏見に基づいていますので、違うと思うことがあると思いますが、そこはお許しください(笑)

toshiさんのリクエストにより、女性落語家について思ってる事や、感じる事を書いてみたいと思いいます。例によって個人的な偏見に基づいていますので、違うと思うことがあると思いますが、そこはお許しください(笑) 『鼠穴』

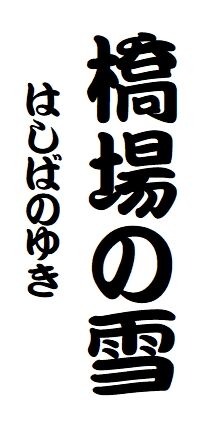

『鼠穴』 『橋場の雪 』

『橋場の雪 』 一目上がり』

一目上がり』